對許多中小企業或資深玩家而言,NAS 不只是資料儲存中心,更是應用平台、備份中樞,甚至是虛擬化或 Docker 容器的執行環境。然而,當系統越跑越慢、資料吞吐異常、應用服務延遲時,我們該如何判斷問題根源?什麼時候該升級硬體?該升級哪一個元件,才真正有效?

本篇文章將從實務操作出發,帶大家了解 NAS 常見的效能瓶頸來源,並提供逐步分析方法與升級建議,協助你打造穩定又高效的 NAS 環境。

一、效能瓶頸從哪裡來?

NAS 效能瓶頸可能來自以下幾個主要面向:

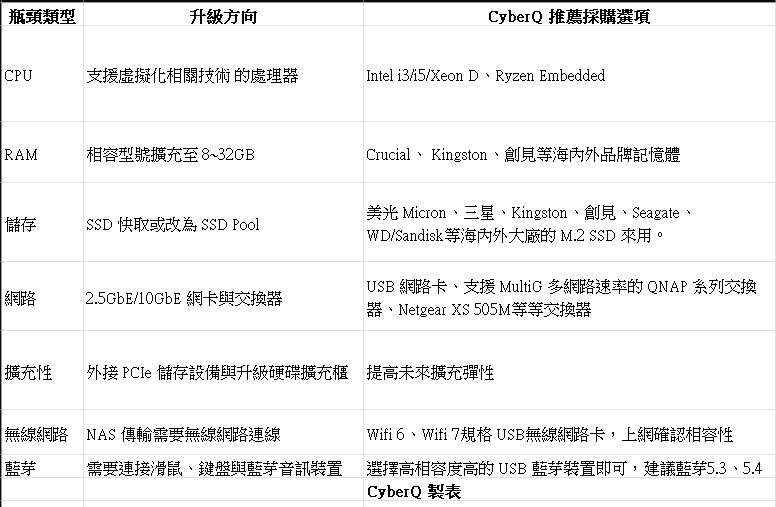

- CPU 處理能力不足

表現:Docker 容器啟動緩慢、轉檔緩慢、VM 卡頓、SSH 或 Web UI 延遲,你讀個網頁管理介面可能就比較慢,這種在 CPU 規格比較低階的機種會較顯著。而目前新版的 ARM 版處理器的低階版本 NAS 設備,這方面有比以前好一點,但如果要拿來做日常檔案共享、備份與相簿等以外的更多事情,速度會比較慢,會建議選購更快處理器版本的機型。

原因:CPU 核心數不足、無法支援多工或硬體虛擬化(VT-x/VT-d)

解法:升級選購為支援虛擬化相關功能 CPU的機種(如 Intel i3/i5、Xeon 系列、AMD Ryzen 系列等等)

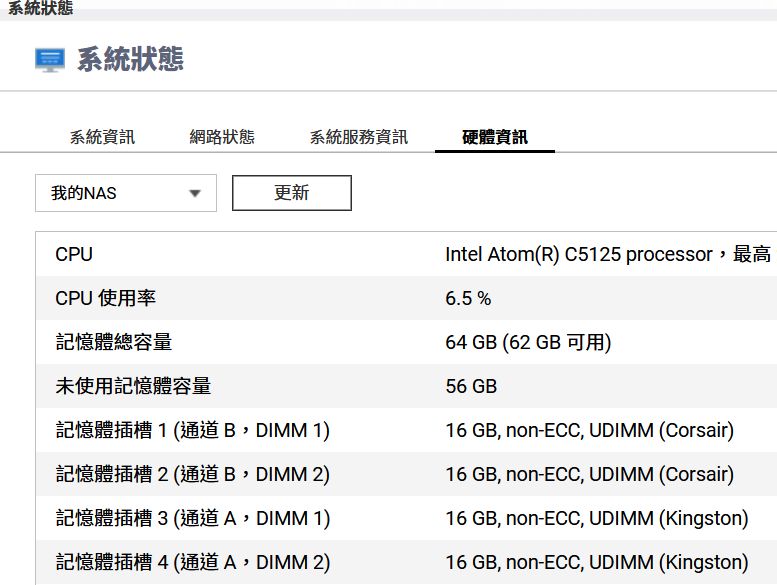

- 記憶體容量不足

表現:RAM 長時間高負載量、容器當掉崩潰、NAS 頻繁對硬碟進行記憶體交換置放 swap

原因:多任務執行(多容器、同步、虛擬機)導致記憶體吃緊

解法:擴充至 8GB、16GB 以上,選擇與機型相容的 DDR3、DDR4 記憶體,我自己的經驗是官方如果說 2GB 記憶體機種只能再加 2GB ,實際上 2GB 記憶體機種也可以加裝 8GB 記憶體,合計變成 10GB,原生 4GB 記憶體版本加上 8GB 變成 12GB 之類的。 QNAP 有很多機種內建 8GB 的可以往上加到 16GB 或 24GB、32GB 或 64GB 等等,以 NAS 這種小型工作站、伺服器而言,記憶體是多多益善。

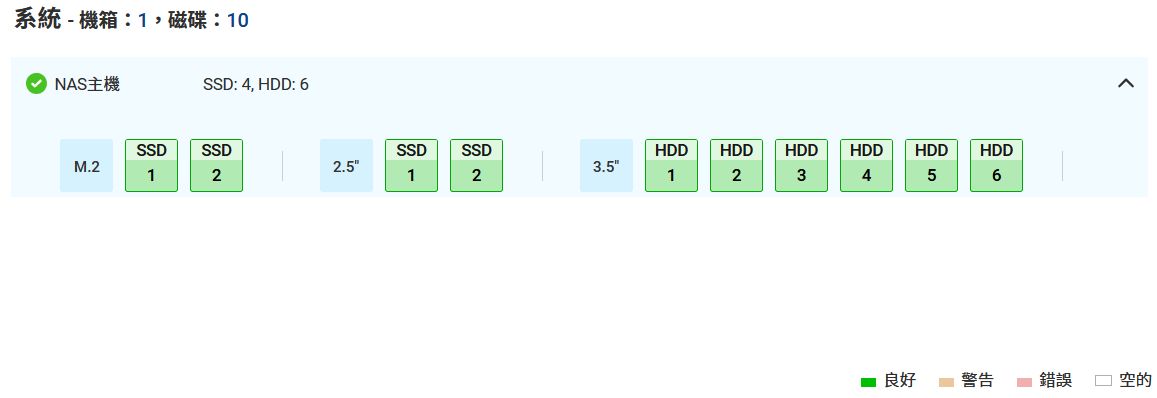

- 磁碟 I/O 效能不足

表現:大量檔案存取或備份時延遲明顯、檔案系統掛載慢

原因:使用傳統 5400 RPM 硬碟 時,大量檔案、照片匯入的當下系統會需要重新建立縮圖、檔案索引 Index 等等較為吃重的工作,因此系統反應會變慢,或者是硬碟有壞掉一顆,替換成新的時候,RAID 重建負載變高,另一個主要原因是未啟用 SSD Cache 快取機制或檔案分層 tiering 功能。

解法:改用企業級 NAS HDD、安裝 M.2 SSD 去啟用 SSD 快取,採用檔案分層讀寫 tiering 功能,或升級為全 SSD 儲存池。

QNAP 有推出資料自動分層的功能,可以考慮使用來增加讀寫速度,並降低硬碟的耗損,延長整體機器和硬碟的使用壽命,可參考看看。

- 網路頻寬不足

表現:傳輸速度無法突破 100MB/s,跨區域傳輸或同步均耗時

原因:僅使用單埠 Gigabit LAN、未支援 Link Aggregation(LACP)

解法:這時候最簡單的方式是將兩個網路連接埠都連接到你的交換器上,透過Link Aggregation 或 SMB3 來傳輸,你就會有兩倍原本網路傳輸率的效能。另外,將網路連接埠升級為 2.5GbE/10GbE 網卡,並搭配支援的交換器就會讓傳輸率更上一層樓,在現在硬碟多顆組 RAID 與 SSD 加速的情況下,網路傳輸就不會再是瓶頸 (硬碟與 SSD端的傳輸資料比網路快,變成傳檔案和同步時在等網路設備這邊傳完)。

二、實務瓶頸判斷流程

以下是我在實際部署環境中常用的效能診斷流程,可協助你釐清升級的優先順序:

觀察 NAS 資源監控(QTS/QuTS Hero)

先看 CPU、記憶體使用率是否長時間飽和

檢查磁碟 IOPS、傳輸速度、溫度是否異常

使用 SSH 登入,執行 top / iotop / dstat

查看有哪些服務或容器吃資源

檢查是否有 swap 或磁碟等待時間過高

分析網路流量瓶頸

利用內建或外掛套件分析傳輸速率

評估是否需要導入 Link Aggregation 或升級網卡

回顧應用場景

是單純檔案儲存?還是跑 VM / Docker / 其他服務?

最後再來選擇針對該任務最佳化的硬體選項

三、升級建議與選配組合

四、案例分享:從卡頓到順暢的進化

我的一位客戶,原使用 TS-253A 搭配 2GB RAM,主要是小公司使用,部署數個內部測試用的 Docker 容器(執行的服務不少),結果系統常卡頓。經診斷後:

升級至 8GB RAM

→ 效能就有改善,系統反應加快、整體系統負載就有下降超過 30%。

另一個客戶則是比較新的 QNAP NAS,但預設買的記憶體也是比較小,因此除了幫它加上更多記憶體外,也裝了 512GB 容量的M.2 SSD 兩片,作為讀寫快取,就快上不小。

結語:升級不只是堆料,更是策略選擇

許多人在升級 或購買 NAS 時會誤以為「越高階越好」,但實務上最重要的是針對應用場景找出真正瓶頸,再根據預算與未來擴充性選擇最合適的升級路線。

善用監控工具、觀察使用行為、針對需求升級,才能讓你的 NAS 長期穩定、高效運作,成為數位生活與工作中最可靠的夥伴。