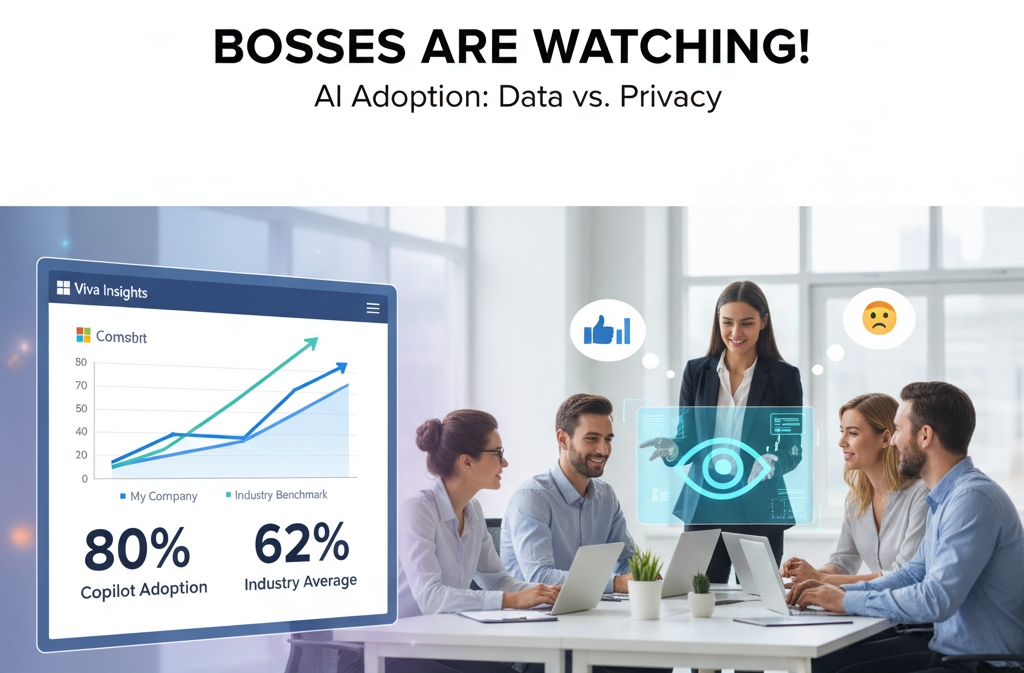

企業導入 AI 已經從「選配」逐漸走向「標配」,但如何衡量 AI 工具的實際成效?微軟顯然不滿足於只喊口號。根據微軟最新的 Viva Insights 更新說明,管理層現在不只知道「誰」在用 Copilot,還能精確掌握你「多常」使用,甚至能與其他公司對比。這項新功能,讓 AI 的採用狀況變得前所未有的透明。

AI 使用率全透明,支援內外部比較

這次更新的核心,是 Microsoft Viva 平台中的「Viva Insights」模組,新增了一項名為「Copilot 採用率基準(Copilot usage benchmark)」的強大功能。這不僅是一個儀表板,更像是一份企業 AI 使用的「體檢報告」。而微軟 Viva Insights 系列平台,是不少公司進行職場員工行為管理的分析平台,有相當豐富的資料來管控員工的生產力,提供了共同作業活動和模式的能見度,以幫助業務領導者簡化決策制定並改善商務效能。

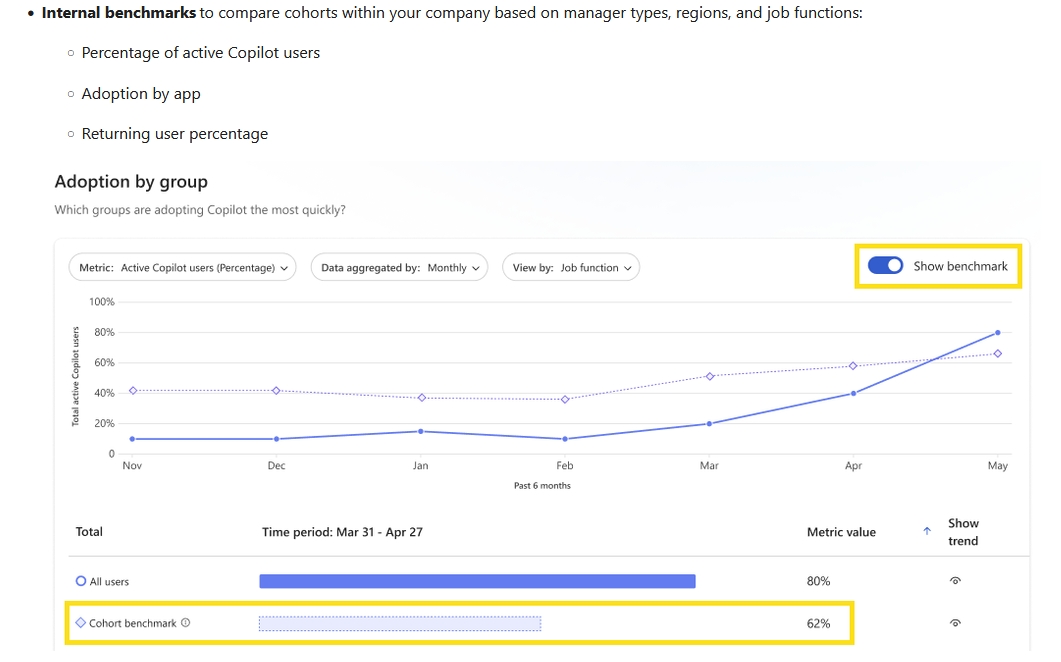

以下面這張圖片來說,這是 Microsoft Viva Insights 的「Copilot 採用率」儀表板。圖表顯示可開啟「基準 (Show benchmark)」功能。在選定的時間區段中,該企業的「全體使用者 (All users)」採用率達到 80%,而「同業基準 (Cohort benchmark)」則為 62%。

而下面這張圖,Viva Insights 進一步提供「外部基準 (External benchmarks)」的詳細比較。除了基礎的同業基準(62%),企業還能將自己的採用率(80%)與更精細的外部資料做對比,例如「與貴公司相似的前 10% 公司」(73%)或「整體排名前 25% 的基準」(82%),讓管理者更清楚自身 AI 導入在業界所處的位置。

透過這項功能,企業主管現在可以:

內部比較,檢視不同部門、地區或職能角色之間,在 AI 工具使用上的具體差異。

活躍度追蹤,監測 Copilot 的活躍使用者比例(Adoption Rate)與回訪率(Return Rate)。

外部和內部的比較,這是最關鍵的一點,公司就能將自身團隊的 AI 採用率,與「外部同業」的基準(Cohort Benchmark)進行對照。

這也意味著,主管判斷 AI 導入成效時,不再只能依賴「感覺」,而是擁有了內外部資料來佐證,連你是否天天開啟 Copilot,都能一目瞭然。

變相強制員工們積極用 AI ?

根據微軟的官方說法,這項功能的目的是幫助企業「提升 AI 普及率」。然而,當使用率被「量化」與「比較」時,這層透明化也帶來了新的管理焦慮。

這究竟是良性鼓勵,還是「變相強制」的數位監控?

現階段在不少科技產業中,已經有公司出現這樣的競爭壓力。

不少大公司先經歷過這樣的情形了,例如 Coinbase 執行長就曾因員工拒絕使用 AI 而直接解雇他們。雅虎日本(Yahoo Japan)和微軟內部,也都傳出將 Copilot 的使用情況,納入員工的績效評量(KPI)項目。當「是否積極使用 AI」與「工作表現」開始掛鉤時,員工的壓力自然會增加。

圖表資料顯示 AI 落差,你「AI 上車」了嗎?

微軟在 Viva Insights 提供的資料圖表,清楚顯示出這種比較性。舉例來說,以截至到某月底的資料圖來看,某公司的「全體使用者 Copilot 採用率」可能高達 80%,而「同業基準」僅為 62%。

這種趨勢圖不僅可以按月追蹤,還能進一步細分至不同的職位或工作類型。這讓管理者能更清楚地看到,哪些部門已經積極「上 AI 車」,而哪些部門則相對落後。

AI 萬能嗎?生產力與創造力拉鋸的反思

然而,強制提升 AI 使用率,是否就等於提升整體工作效能?

許多研究顯示,AI 工具對工作效率的幫助並非一面倒的正向。有研究便指出,對於「資深工程師」而言,AI 的介入有時反而會干擾他們的創造力與既有工作流程,導致效率下降。

此外,2024 年由 Asana 發表的另一份調查報告 State of AI at Work 也指出,AI 的導入並未顯著改善普遍存在的職場倦怠(Burnout)問題。

這份涵蓋美、英、澳、德與日本逾 9000 名知識工作者(knowledge workers)的「AI 職場趨勢報告」便指出,多數公司目前缺乏足夠的基礎設施與監督機制,以確保人類員工與日漸普及的「自主 AI 代理人(autonomous AI agents)」能夠合作無間。

報告進一步解釋,這類「自主 AI 代理人」有別於我們常見的生成式 AI。它們不只被動回應指令,更能獨立執行任務、主動發起行動,甚至記憶先前的經手工作,例如 OpenAI 的 Operator 和 Anthropic 的 Claude 等都屬於此類。

當許多公司開始依賴這些能「自主」運作的 AI 時,如果沒有完善的配套,將可能付出高昂的代價。Asana 工作創新實驗室專家霍夫曼(Mark Hoffman)為此提出了「AI 債」的概念。他說明「AI 債」指的是因未正確執行新興自動化系統所引發的各種成本。這筆成本可以是實際投入的金錢,可以是流失的時間,也可以是為了重做或補救所耗費的精力。

報告指出,「AI 債」可能以多種形式具體呈現,例如潛在的安全風險、資料品質低落、導致成效不彰並浪費員工時間與資源的 AI 代理人,以及當前管理層普遍存在的管理技能落差。

AI 導入的第二階段,「可量化」的壓力

CyberQ 觀察,微軟 Viva Insights 的這項更新,讓一些已經在使用這種職場分析工具平台的公司,進一步在 AI 導入中正式進入了「可量化」的第二階段。如果看上述 Asana 的報告內容,其實也可和最近 Viva Insights 的更新做比較,這也呼應了微軟 Viva Insights 帶來的「量化」趨勢,如果只是片面追求數字上的採用率,卻忽略了基礎設施和管理機制上的不足,企業最終可能面對的,是 AI 債務和 AI 治理議題。

CyberQ 認為,對於公司營運者而言,這無疑是檢核 AI 投資回報(ROI)的好用工具,但對於第一線的員工來說,這意味著 AI 的使用不再是個人提升效率的「選項」,而可能成為一項被嚴格檢視的「數位足跡」,再加上前面提到的「AI 治理」議題,我們面對這樣多的資料,和企業文件,是需要有效的企業儲存和合規性要求來處理這些檔案的。

未來,企業如何在追求 AI 帶來的效率提升與隨之而來的治理與管理壓力之間找到平衡點,將是所有管理者都必須面對的新課題。

本文圖片為 ComfyUI 搭配本地端 AI 模型生成