近日甲骨文 (Oracle) 為了建設 AI 資料中心,不惜大舉融資導致負債比飆升至500 %,巴克萊銀行因此將其債券評級降至減持,警示其信評恐跌至垃圾債等級。相較於甲骨文,亞馬遜的負債比僅50 % ,微軟僅30 %。

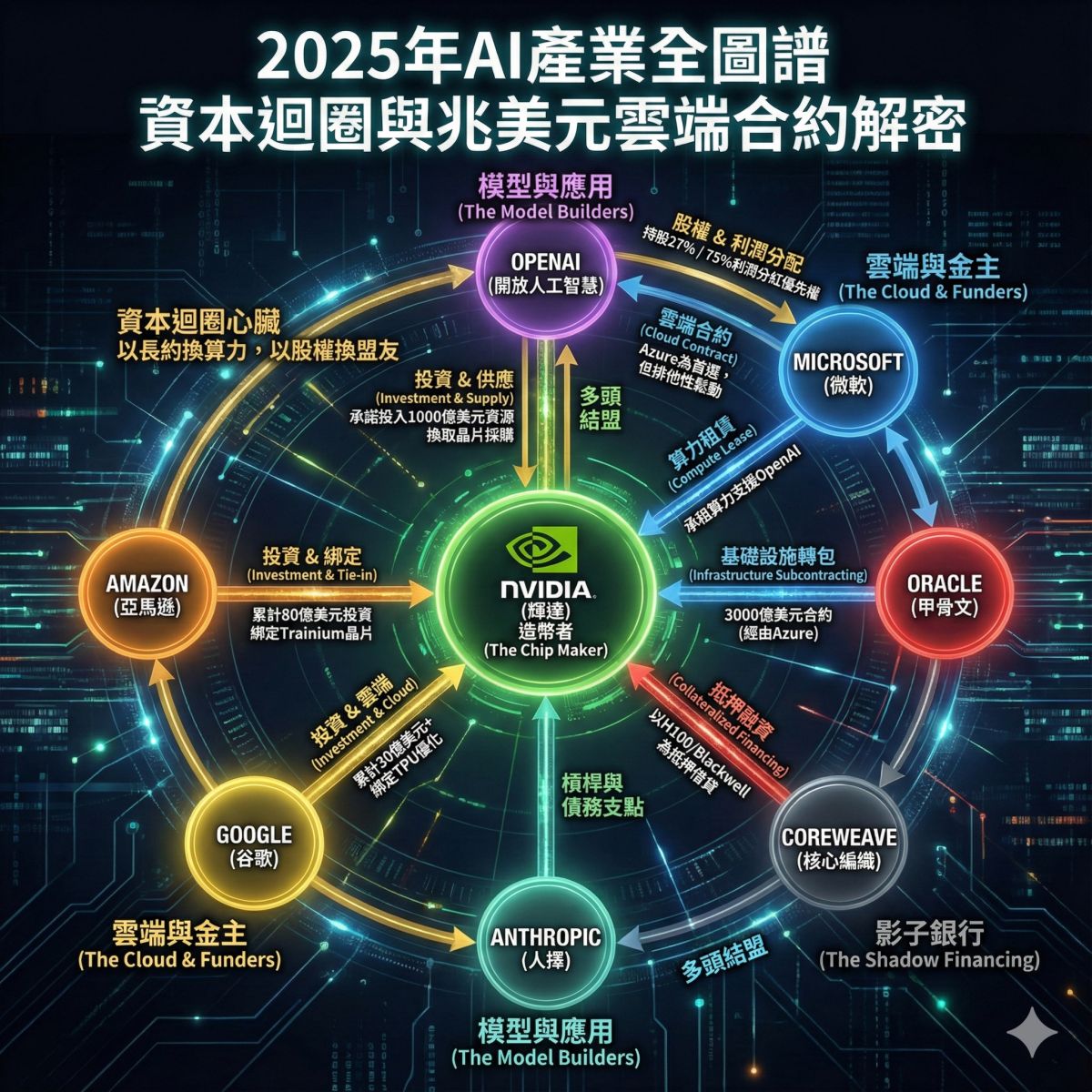

然而,CyberQ 觀察,甲骨文並非單一事件,而是目前 AI 產業高槓桿操作的縮影。連美國這些 CSP 大廠都開始用高槓桿搶 AI 布局時,更該注意的是矽谷內部正以交互投資與算力綁約堆疊財務數字的資本循環結構。

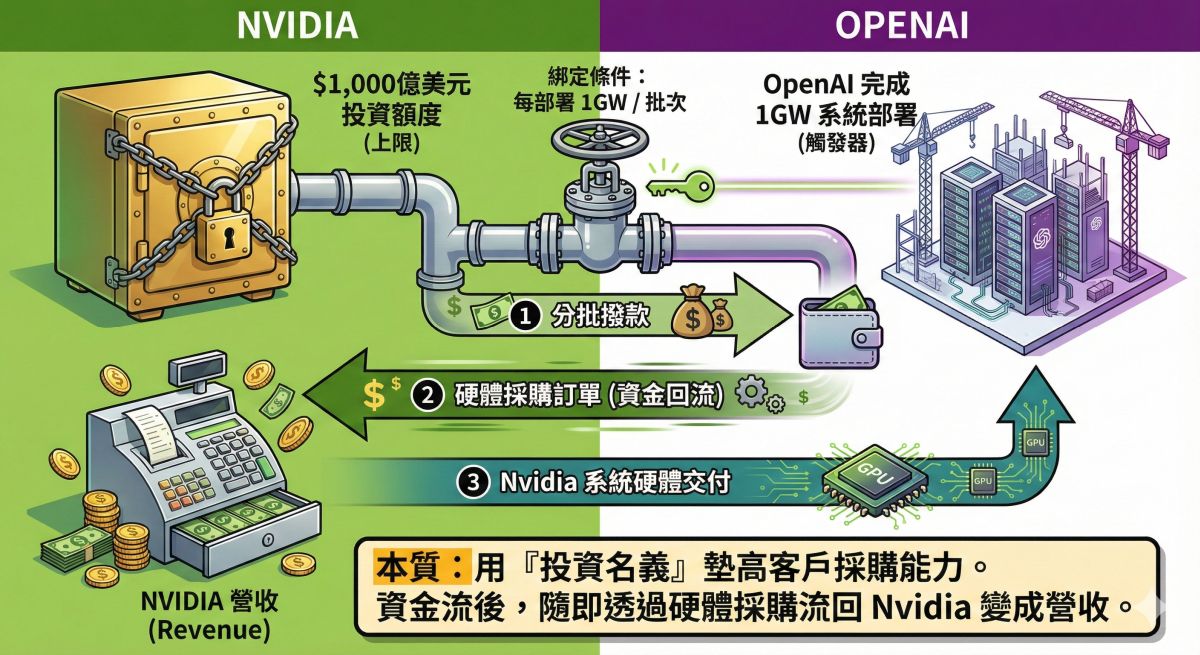

Nvidia 與 OpenAI 的千億美元算力迴圈

Nvidia 與 OpenAI 的合作案可說是近期 AI 大廠交互投資中最具指標性的,以 2025 Q4 的最新情況來看,Nvidia 擬在未來將分階段向 OpenAI 投入最多 1,000 億美元資金,但這筆投資並非直接給予,而是與 OpenAI 的基礎建設進度綁在一起,所以會是高度連動的狀態。

為此,OpenAI 承諾在未來數年內建設至少 10GW 的 Nvidia 系統資料中心,而 Nvidia 將依據每 1GW 的部署進度再分批把資金投入進去。

Nvida 對 OpenAI 的這筆投資在帳面上被視為股權投資,OpenAI 取得資金後的主要用途便是向 Nvidia 採購昂貴的 GPU 系統與網路設備。

換句話說,Nvidia 先投資客戶,將客戶的採購能力墊高,資金在轉了一圈後又以營收形式回流至 Nvidia。這種模式與其說是單純的投資,更接近於一種附帶股權性質的大額折扣與融資綁約,確保了 Nvidia 未來數年的出貨量,以及對市場的主導力。

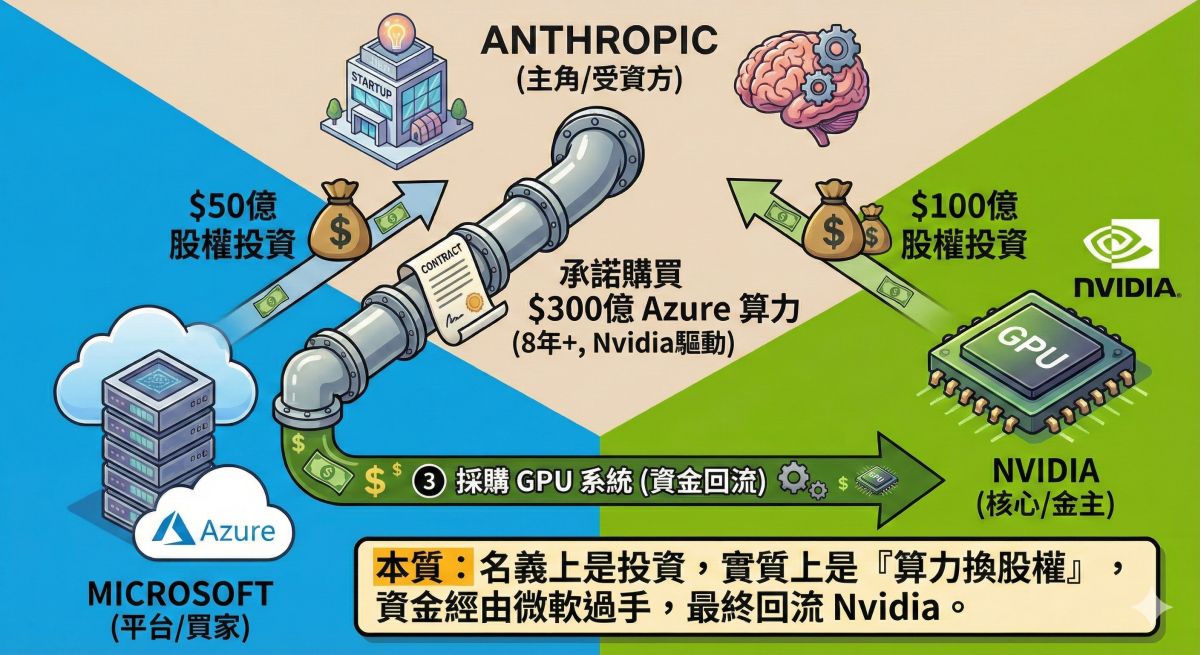

微軟與 Nvidia 及 Anthropic 的三方資本三角

CyberQ 觀察,類似的循環結構也出現在微軟、Nvidia 與 Anthropic 的戰略合作中,形成一個規模高達 450 億美元規模的複雜交易結構。Anthropic 近期承諾,將在未來數年時間,投資 300 億美元購買微軟 Azure 的雲端算力,且合約中明定,這些 AI 算力需由 Nvidia 的晶片系統驅動,Nvidia 又可以回收一筆。

在這個三角關係中,作為合作協議的一部分,Nvidia 和微軟分別對 Anthropic 承諾,微軟向 Anthropic 投資 50 億美元,Nvidia 則投入 100 億美元。資金流向形成了一個封閉循環,這幾間科技大廠出資成為 Anthropic 股東,Anthropic 將資金用於支付微軟 Azure 雲端費用,微軟為了履行 AI 算力合約,再將收到的資金轉向 Nvidia 採購大量晶片。

結果是 Nvidia 與微軟的營收可望呈現雙雙推升的態勢,而 Anthropic 則背負了長期的 AI 算力採購承諾合約。這種以算力換股權的操作,讓名目上的投資金額,轉化為實質的半導體晶片與相關伺服器硬體營收。

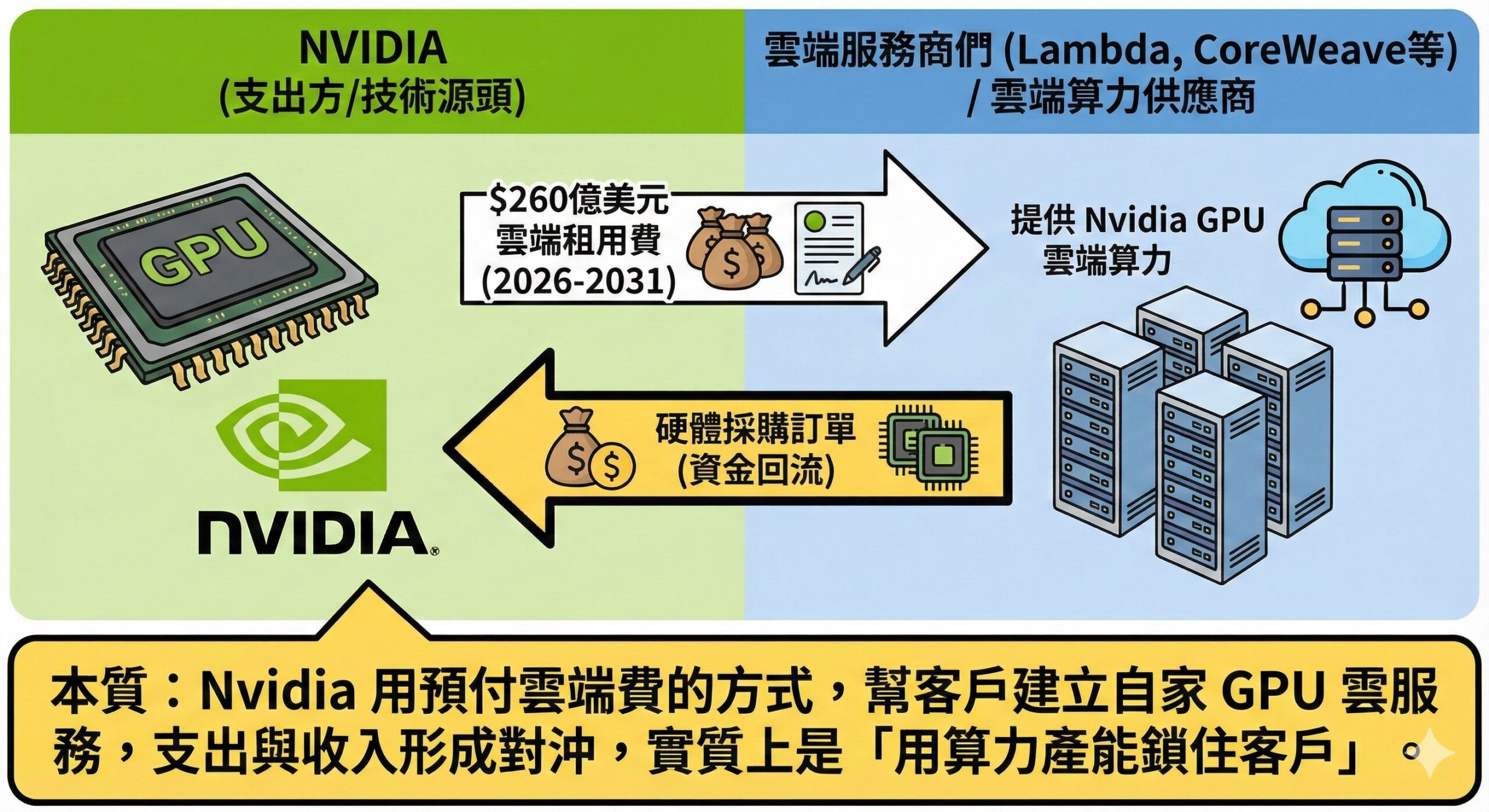

以租代買與雲端合約的營收保護傘

除了對外投資,Nvidia 自身也透過高額的雲端租賃合約來鞏固其全球市場地位。根據該公司的公開財務資料,Nvidia 未來六年將支出約 260 億美元,這是三個月前披露的雲端支出承諾的兩倍,向 Lambda、CoreWeave 等雲端服務商租用伺服器。值得注意的是,這些雲端服務商本身就是 Nvidia GPU 的核心客戶。

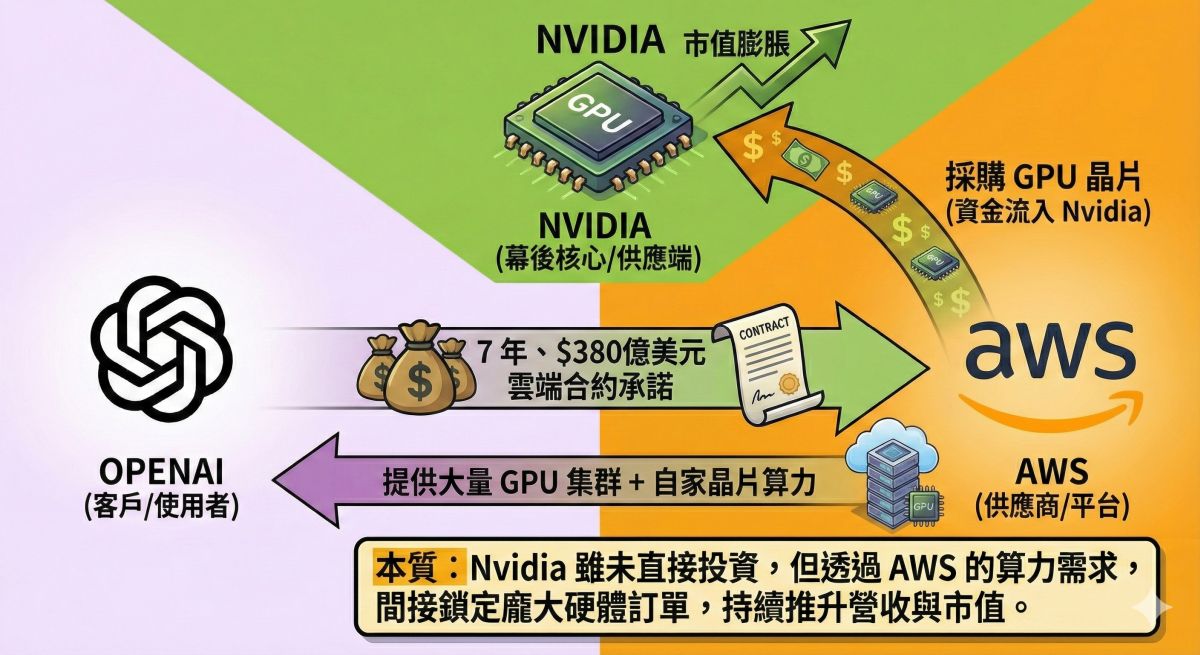

Nvidia 透過預付雲端使用費的方式,為這些企業提供了採購自家晶片的資金活水,同時 AWS 與 OpenAI 簽訂的 380 億美元合約,這是一個七年期合約,OpenAI 將立即開始在 AWS 基礎設施上執行工作負載,使用數十萬個 Nvidia GPU,合約的背後同樣需要採購大量 Nvidia 晶片來履約。

這種操作被市場投資人認為是兆元規模的巨大交易輪盤,資金與算力在少數幾家 CSP 大廠間不斷流轉,創造出驚人的帳面營收成長。

高槓桿下的市場風險

CyberQ 認為,目前的 AI 市場榮景,可說一部分是建立在高度的資本堆疊之上。無論是甲骨文的傳統舉債擴張,還是其他大廠透過交互投資創造的營收循環,都高度依賴終端 AI 需求的持續爆炸性成長。

若未來 AI 應用的變現能力不如預期,或者 AI 算力租賃價格出現崩盤大暴跌,這些由合約與債務堆疊起來的高塔,恐怕將面臨嚴峻的修正考驗。以Oracle 來看,該公司的股價在被承諾每年從 OpenAI 獲得 600 億美元後上漲了 25%,但這筆錢是 OpenAI 尚未賺到的金額,用於提供 Oracle 尚未建設的雲端運算設施,這種「預期收入尚未實現」的風險值得市場留意。

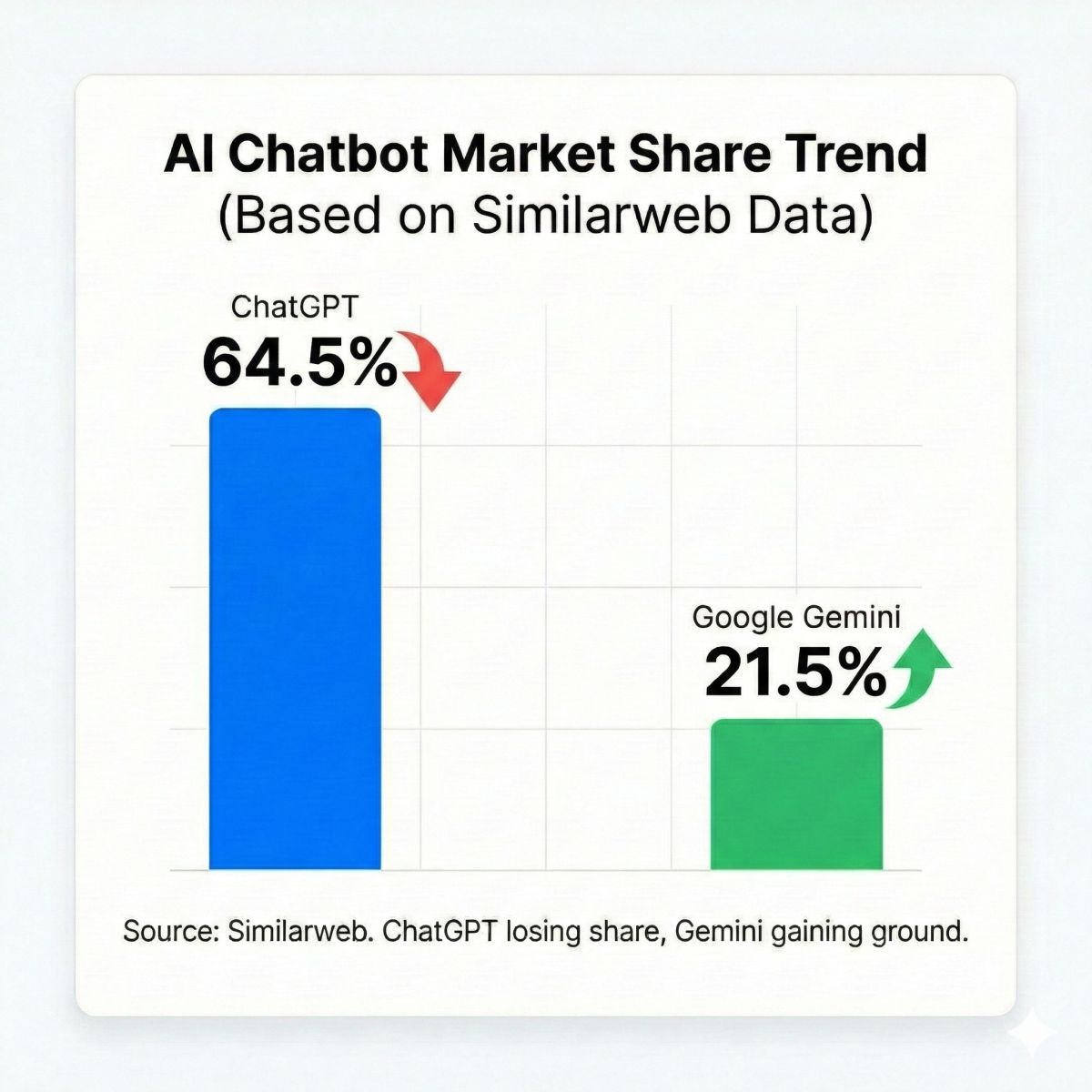

不但如此,隨著 Google Gemini 3 Pro AI 模型的橫空出世和優異表現,市場也關注 Google TPU 晶片生態鏈的發展,包括美國、台灣等地許多廠商都有機會雨露均霑,未來 TPU 晶片的市場發展,也會牽動 Nvidia 等 AI 硬體、服務、平台公司間的競爭與合作態勢。

首圖由 ComfyUI AI 生成,配圖由 Google Nano Banana Pro AI 生成