在生成式 AI 加速滲透日常生活的當下,「雲端算力」與「個資隱私」之間的拉扯愈發明顯。Google 於近期發布了名為 Private AI Compute 的全新雲端處理平台,期望解決 AI 發展過程中效能與隱私的兩難局面。這項技術將原本僅存在於裝置端的隱私防護標準延伸至雲端環境,讓使用者在使用 Google Gemini 模型處理複雜任務時,能同時享有雲端運算的強大算力與資料隔離的安全性。

Google 近期推出的 Private AI Compute 平台,試圖打破這道矛盾,將企業級的 Confidential Computing(機密運算) 技術帶入個人裝置與消費端應用,讓使用者能在享受強大雲端推理能力的同時,確保資料始終被安全隔離與加密處理。 這不僅是 Google 在 AI 隱私領域的重要一步,也可能重新定義「雲端可信度」的產業標準。

機密運算從商用領域走向個人裝置

回顧雲端發展歷程,微軟 Azure 與 Amazon AWS 早已推出 Confidential Computing 技術,但過去多半鎖定金融、醫療或政府等高度監管產業,屬於企業端的安全方案,一般消費者難以直接受惠。

Google 此次的策略,則是將這層高規格的安全機制延伸至個人裝置層級,率先應用於 Pixel 10 手機等產品,讓使用者能在日常 AI 體驗中,同樣享有與企業級資料中心相同等級的高度隱私防護。

過去 Google 透過 Android 的「裝置端推理」與「隱私沙箱」技術,讓 AI 功能能在本地執行而不將資料上傳雲端。 然而,隨著 Gemini 等大型模型的推論需求暴增,僅靠本地算力難以支撐。 Private AI Compute 正是在這種需求下誕生的「中間解法」。

Photo Credit by Private AI Compute: our next step in building private and helpful AI

結合三大元件的技術架構

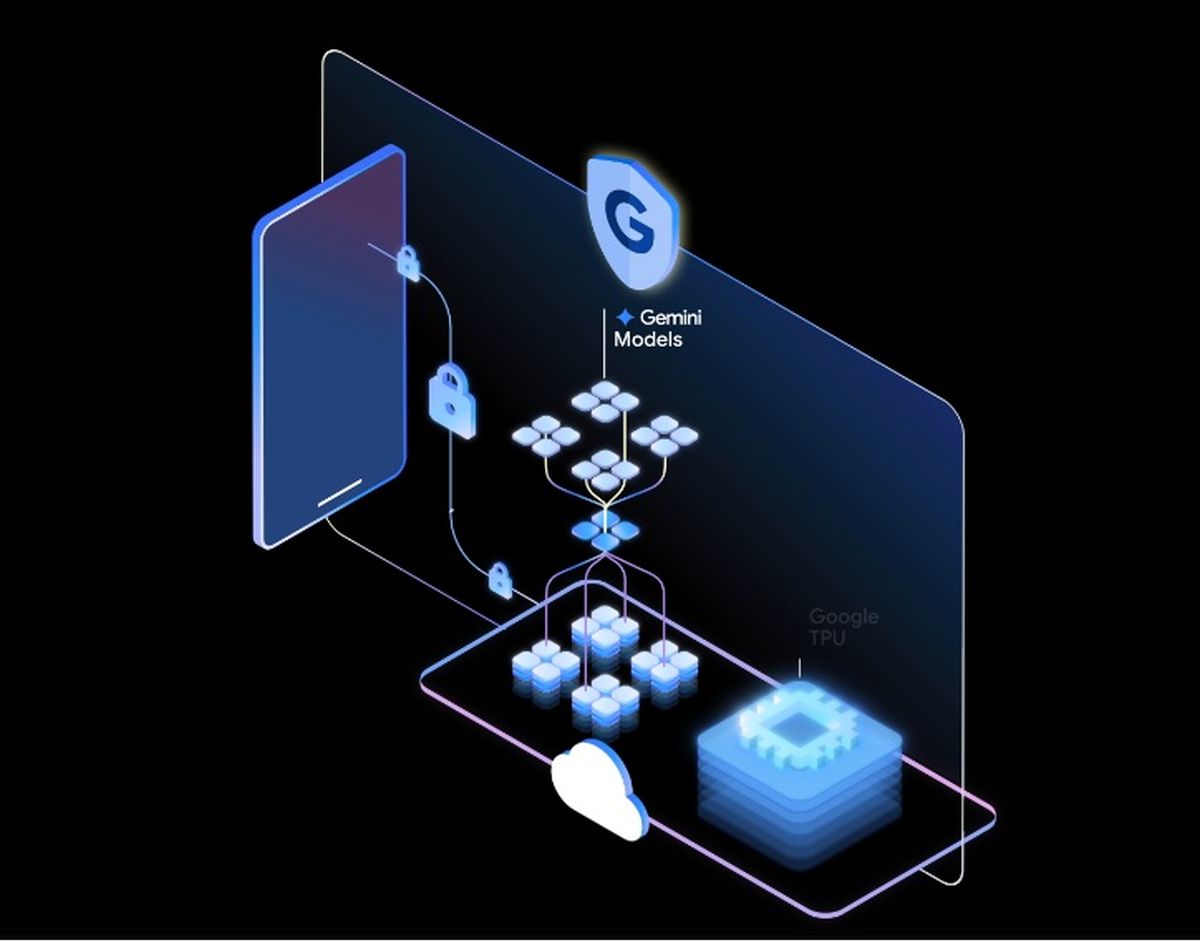

為了取信於大眾,Google 將公開說明 Private AI Compute 其架構設計、資料保護機制與隱私保障流程,並邀請外部安全與隱私專家審視其安全性。其核心運作建立在 Google 自研的 TPU(Tensor Processing Unit) 處理器與 Titanium Intelligence Enclaves(TIE) 智慧隔離區之上。從技術層面分析,它主要結合三大關鍵元件來確保資料安全:遠端證明、硬體隔離以及資料加密運算。

當使用者的裝置向雲端發送請求時,系統會先透過加密協議與遠端證明機制,確認雲端環境的安全狀態。資料在傳輸與運算過程中皆保持加密,並且僅在硬體隔離的環境中進行解密與推理。這意味著,即便是 Google 的工程師或系統管理員,也無法存取在該環境中處理的原始資料。

這項架構讓 Pixel 手機上的 Magic Cue 等功能,或是錄音工具的跨語言摘要服務,能夠在處理敏感資訊時依然保持高度隱私。

以密碼學取代道德信任

這項技術的推出代表了信任機制的根本轉變。以往公司用戶或消費者信任 Google、Microsoft 等服務供應商,主要是基於對其隱私政策的信任,屬於道德保證的範疇。然而,Private AI Compute 將信任基礎轉向了密碼學保證。

換言之,從「服務商承諾不讀取資料」轉變為「在技術上他們真的看不到資料」。這種物理與邏輯上的阻隔,解決了法律與信任之間的落差。對於歐盟、亞太地區等日益重視資料主權與個資法規的區域,以及未來日益嚴格的個資法規環境,這種做法能大幅降低法律遵循的風險,提供了一種符合資料主權新思維的解法。

確立訓練與推理的資料邊界

Google 強調,用戶資料僅在安全環境中用於處理,並未提及被用於訓練用途。過去部分 AI 服務(例如 OpenAI 或其他生成式平台)常因蒐集用戶輸入進行再訓練而引發隱私爭議,因此這一點在當前市場可說是格外地敏感。

若 Google 能維持這種資料隔離模式並延伸至更多雲端應用,將等同於在雲端提供一個「安全沙盒」,Private AI Compute 將「機密運算」從金融、醫療、政府機構延伸到一般消費者,開啟了 AI 隱私運算的新應用場景,醫療紀錄分析與語音輔助診斷、家用監控影像 AI 篩檢、個人財務分析與建議、教育與語音學習輔助等等都可以被加密隱私,能夠在不洩漏的前提下使用先進 AI 進行推理分析。。

不過,這系列的新規畫也存在著限制與挑戰,目前僅支援 Pixel 10 系列與部分雲端 Region,且雲端隔離區的運算成本與延遲仍待最佳化。未來若能擴展至 Chromebook、Nest 智慧家庭裝置,才算真正落實「全端私有 AI」。

CyberQ 認為,若 Google 能長期維持「訓練、推理」可明確分離的機制,這將是未來 AI 雲端隱私標準的重要里程碑。在全球資料主權日益嚴格、AI 模型深入日常的時代,這種以密碼學為核心的信任機制,或許將成為未來雲端服務的共同語言。

首圖由 Google Gemini AI 生成