產業專屬 AI:務實的製造革命引擎

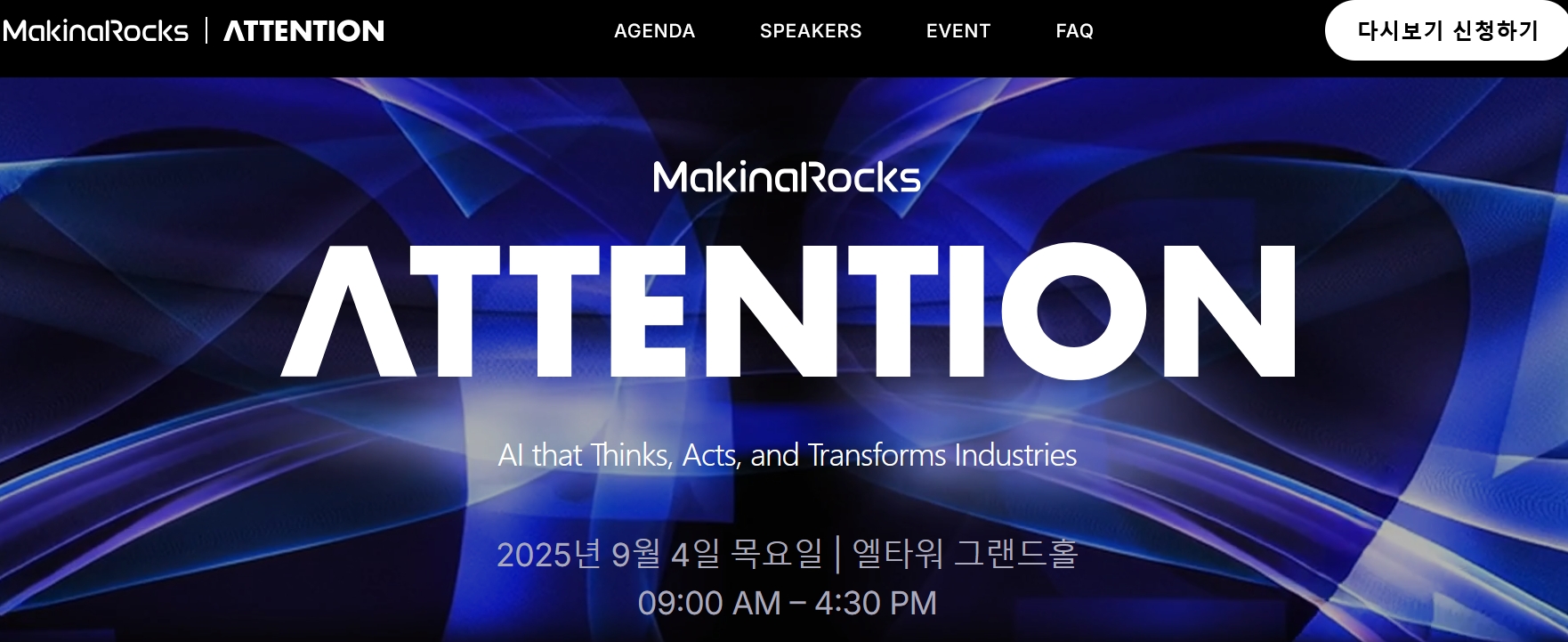

在這個 AI 快速演進的年代,我們日常談論的 ChatGPT、Google Gemini 、通義千問 Qwen 等通用型語言模型,常被視為 AI 的代表。但這類「通用 AI」,在面對特定產業領域時,往往力有未逮。而韓國 9月 4日 舉行的產業 AI 研討會 ATTENTION 2025 正討論這個議題,根據據韓國媒體朝鮮日報最新的報導 석·박사급 AI도 반도체 도면 판독 못해…산업 특화 AI로 초생산성 시대 열겠다 指出,即便是博士級的 AI,也難以精準讀取半導體設計圖,凸顯出這類 AI 在專業能力上的侷限。對於製造業、半導體、重工等產業來說,真正重要的是,這些工具能否幫公司減少流程時間、提升設計品質、減少錯誤與人力成本?

這正是「產業特化 AI(Verticalized AI)」在近一年迅速崛起的原因。因此,在不同產業融合自身領域知識 (Domain Knowledge) 的「產業特化 AI」,逐漸被視為提升效率的一種解法。

半導體與工業:效率提升遠超預期

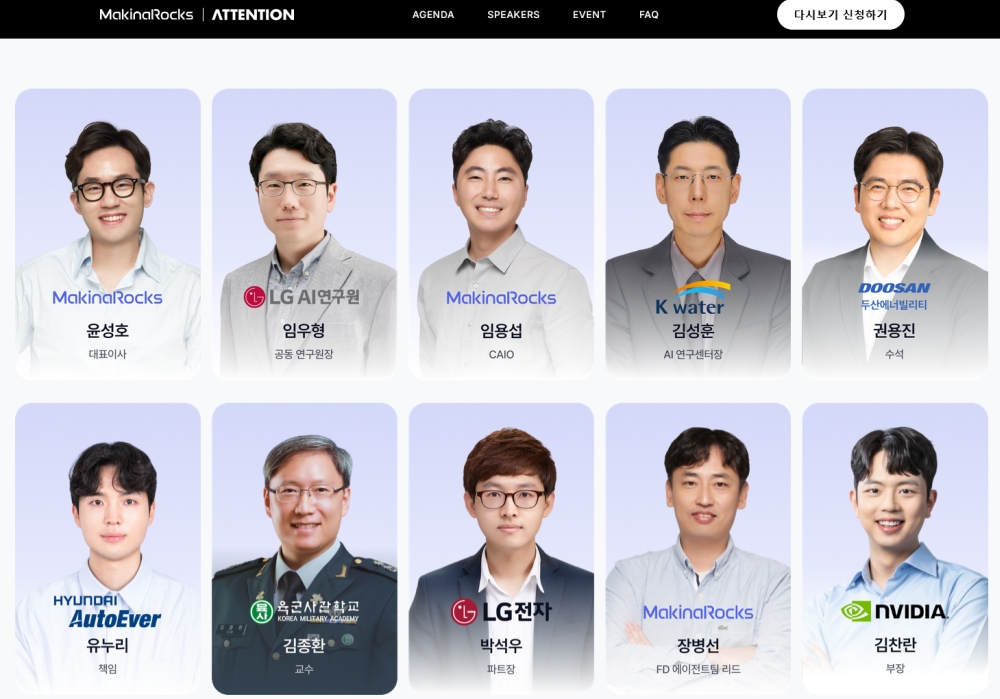

這場產業 AI 研討會的講者,包括韓國 Makinarocks AI、LG、Doosan、現代 AutoEver、 K water 等知名韓廠參與,不少內容值得參考。研討會中討論到,即使是頂級大型語言模型,在面對像是半導體設計圖這種高度專業的內容時,表現卻不盡理想,包括格式錯誤、脈絡混淆、上下文理解不足。

CyberQ 觀察,業界不少工程師也有對 AI 模型的反思, LLM 模型很大不代表它實用,反而修剪成越貼近使用情境,越能產生發揮效果的價值。

這一點在韓國大廠 Doosan、Hanwha 等企業的實測案例中得到印證。他們導入專為自家業務訓練的 AI 模組後,審查設計圖的速度從原本一天兩張,提升到一天五到十張,某些專案的效率提升高達 400%。另外,與估價相關的業務流程,也能透過此類 AI 工具大幅縮短時間。

為什麼「產業特化 AI」更有實戰力?

脈絡導向學習:與通用模型相比,這類 AI 深入理解領域內的專業脈絡,如圖面格式、專案流程與術語更精準,因此更能應用於生產流程。

流程嵌入應用:不只是在分析資料,而是能嵌入企業內部工具或系統中,直接協助流程上線,大幅提升實務落地速度。

效率實證顯著:不論是工業用的圖面審閱,或是半導體的產業文件準備,時間皆大幅縮短,從而激發新生產力的可能性。

從「模型開源」走到「內部 DevOps 整合」

比起購買昂貴 API 方案,不少企業正在採用如不同的 AI 開源技術,自行訓練具備本地知識的 LLM(大型語言模型)。這不僅能節省授權費,更能避開資安疑慮、保留核心機密不落入雲端。

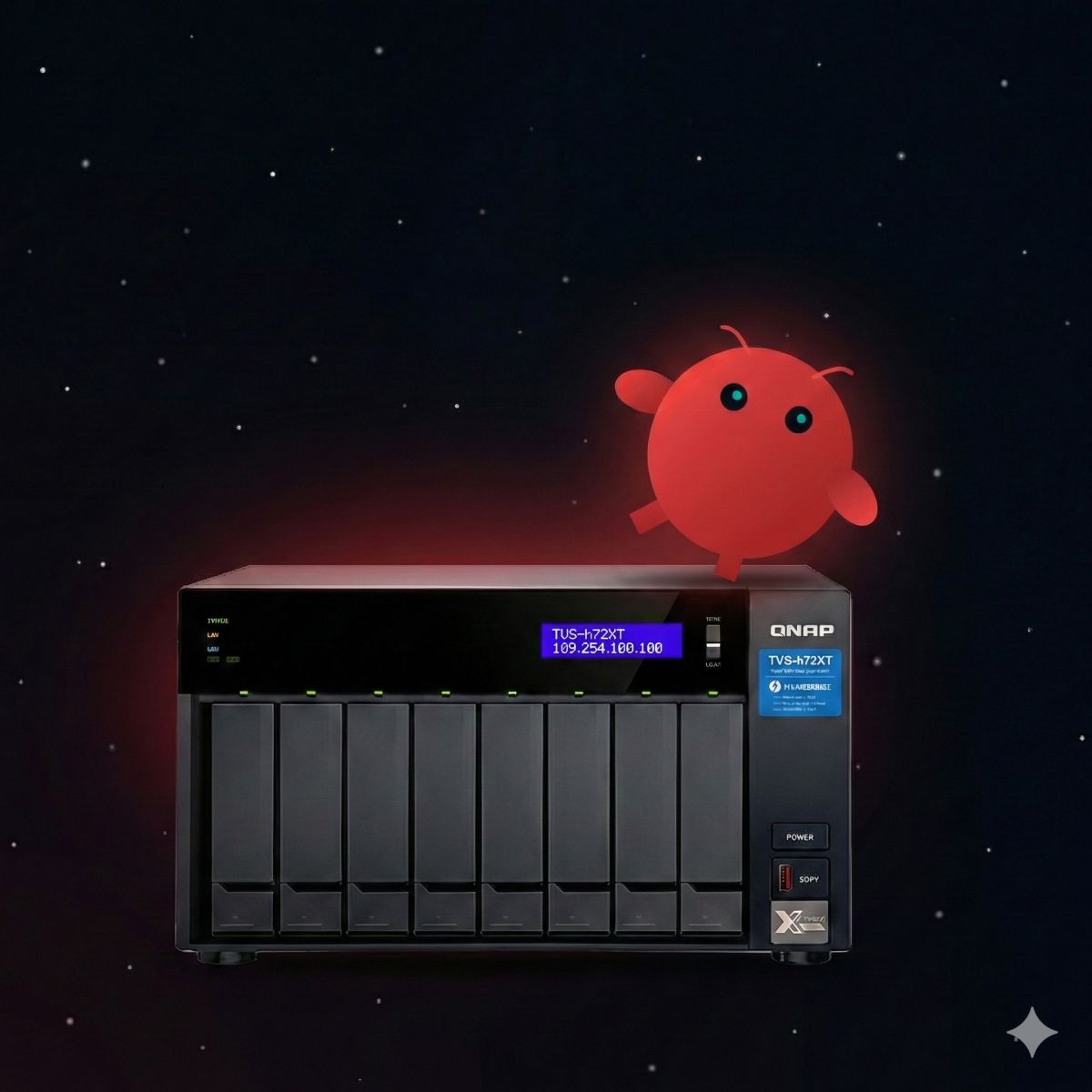

在此過程中,Linux 和 容器技術,仍是可靠的 AI 執行基石之一。

CyberQ 觀察,多數工業 AI 專案的部署環境不少是採用 Ubuntu ,搭配自建的微服務架構與 GPU 最佳化 AI 推論環境,去設法產生端到端 AI 輔助。以 NVIDIA 幾個 AI 平台的架構來說,也是 Debian 系 Linux 、Ubuntu Linux 為基礎的環境。

工業界的三個關鍵趨勢:從「AI 幫手」到「AI 工程師」

從支援角色繼續延伸,傳統 IT 工具是輔助人類操作,現在特化過的 AI 模型開始主動提出設計建議、異常警示、改善建議。

文件分析自動化,包含標案報價、零件編號、工單管理這些「行政系統」資料,也能被 AI 自動解析與彙整我們需要的文件,設法提升作業效率。

AI + OT 整合已成勢不可擋,尤其對製造業來說,AI 若無法讀得懂 OT 系統(例如 CAD、SCADA、MES)裡的語意,就沒辦法真正在產線中發揮力量。因此包括 AI 圖像辨識應用在機器手臂、倉儲機器人,以加速標籤條碼的讀取速度,進而觸發自動化相關工作以加速整體效率,正是目前產線和相關領域的積極開發方向。

今天的 AI 若能做到以下三件事,就能更好地實現落地:

用開源模型建構企業內部模型倉庫

支援企業內部私有資料與既有工具鏈整合

具備跨部門協作能力(PM + RD + OT 工程師)

這會讓 AI 應用更有價值的 AI,而不是普通的公眾化 LLM 模型和聊天機器人。

我們所討論的並非抽象的 AI 願景,而是踏實應用於產線的效率增加手法。

這種「場域專屬 AI」,有機會讓我們從流程安全性、資料隱私治理,到供應鏈透明度,都獲得這類精準 AI 工具的加持。

對於將來 AI 在台灣製造業、資安領域的應用,深深期待這批產業特化過的「產業 AI」能帶來更穩健的創新動能。