你是否曾聽過「多吃巧克力有助於拿諾貝爾獎」的說法?這聽起來很荒謬,但資料顯示,巧克力人均消費越高的國家,諾貝爾獎得主就越多。這是否意味著我們應該把巧克力當成我們長智慧的食物呢?先別急著下定論,這是一場長達百年的科學思辨,究竟「相關不等於因果」這句話背後有很多討論和研究,我們來看看目前人工智慧產業關注的議題之一,真正因果人工智慧的「賴特之鑰」。

先來看之前的這個觀點,諾貝爾物理學獎得主、美國學者艾瑞克・柯內爾(Eric Cornell)在 2001 年曾指出:「一個國家的巧克力攝取量與其富裕程度有關,而高品質的科學研究同樣與國家的富裕程度密切相關。因此,兩者之間或許呈現出某種關聯,但這並非因果關係。」

從彈珠台到「平庸的回歸」:相關性的崛起

從一個簡單的問題開始:相關(correlation)與因果(causation)有何不同?

相關:兩件事看起來步調一致。例如,天氣變熱,冰淇淋銷量和溺水人數同步上升。

因果:一件事「導致」另一件事。例如,按下開關,燈泡亮了。

我們的旅程始於達爾文的表弟,天才學者弗朗西斯·高爾頓(Francis Galton)。為了研究遺傳,他設計了一個精巧的裝置,也就是著名的高爾頓板(Galton Board)。這個裝置的結構是長這樣的,小球從頂端落下,每次碰撞釘子都有一半的機率向左或向右,最終在底部形成完美的常態分佈(鐘形曲線)。高爾頓發現,人類的身高分佈正是一個鐘形曲線,他認為自己抓住了遺傳的本質。

然而,他很快發現一個致命漏洞:如果遺傳只是隨機碰撞的累積,人類的身高分佈應該會一代代變寬,出現三米高的巨人和一米二的侏儒。但現實並非如此。經過八年的苦思,他發現了一個現象:「向平庸回歸」(regression towards mediocracy),也就是我們今天所說的「均值回歸」(regression to the mean)。

高個子的父親,其兒子的平均身高會比父親矮一點;反之,高個子的兒子,其父親的平均身高也會比兒子矮一點。這看似矛盾,卻讓高爾頓恍然大悟:兒子的身高不可能「導致」父親的身高也回歸,這純粹是一種資料現象、統計上的幻覺,而非真實的因果過程。

這個發現讓他放棄了尋找因果的物理力量,轉而開創了一門只描述資料關係的學問,並將其命名為「相關」。現代體育界常見的「二年級魔咒」(sophomore slump),即新秀球員第一年表現驚人,第二年卻下滑,也是均值回歸的絕佳例子。諾貝爾獎得主丹尼爾·卡尼曼(Daniel Kahneman)解釋道:「巨大成功 = 相當的才能 + 爆棚的好運」。第二年,運氣回歸正常,表現自然會下滑。

因果的黑暗時代與一位無名英雄的崛起

高爾頓的學生卡爾·皮爾遜(Karl Pearson)將這條路走到了極致。他認為因果是「形而上學」,是科學應該拋棄的舊思維,並宣稱「因果不過是相關性達到100%的特例」。在他的強力推動下,統計學的大門對「因果」一詞關閉了近半個世紀。科學家們被禁止在論文中寫「A導致B」,只能說「A與B呈現顯著相關」。

就在整個學術界滿足於描述相關性時,一位在美國農業部默默研究天竺鼠毛色的專家修·賴特(Sewall Wright)悄然登場。他發現,即使經過多代近親繁殖,天竺鼠的毛色依然五花八門,這不符合當時的遺傳定律。他猜想,除了基因,子宮內的發育環境等其他因素也在起作用。

為了分離這些複雜的因素,賴特做了一件石破天驚的事:他發明了「路徑分析」(path analysis),並畫出了科學史上第一張現代意義的「因果圖」。他強調,在分析資料前,必須先將你對世界如何運作的「猜想」用箭頭畫出來。

透過這張圖,他成功地從混雜的資料中,精準計算出「多在子宮待一天」這單一因素對天竺鼠出生體重的「純粹因果效應」,答案是3.34克/天。這是人類史上第一次,能如此清晰地從相關資料中提煉出純淨的因果量值。

掌握三把鑰匙,升級你的思考系統

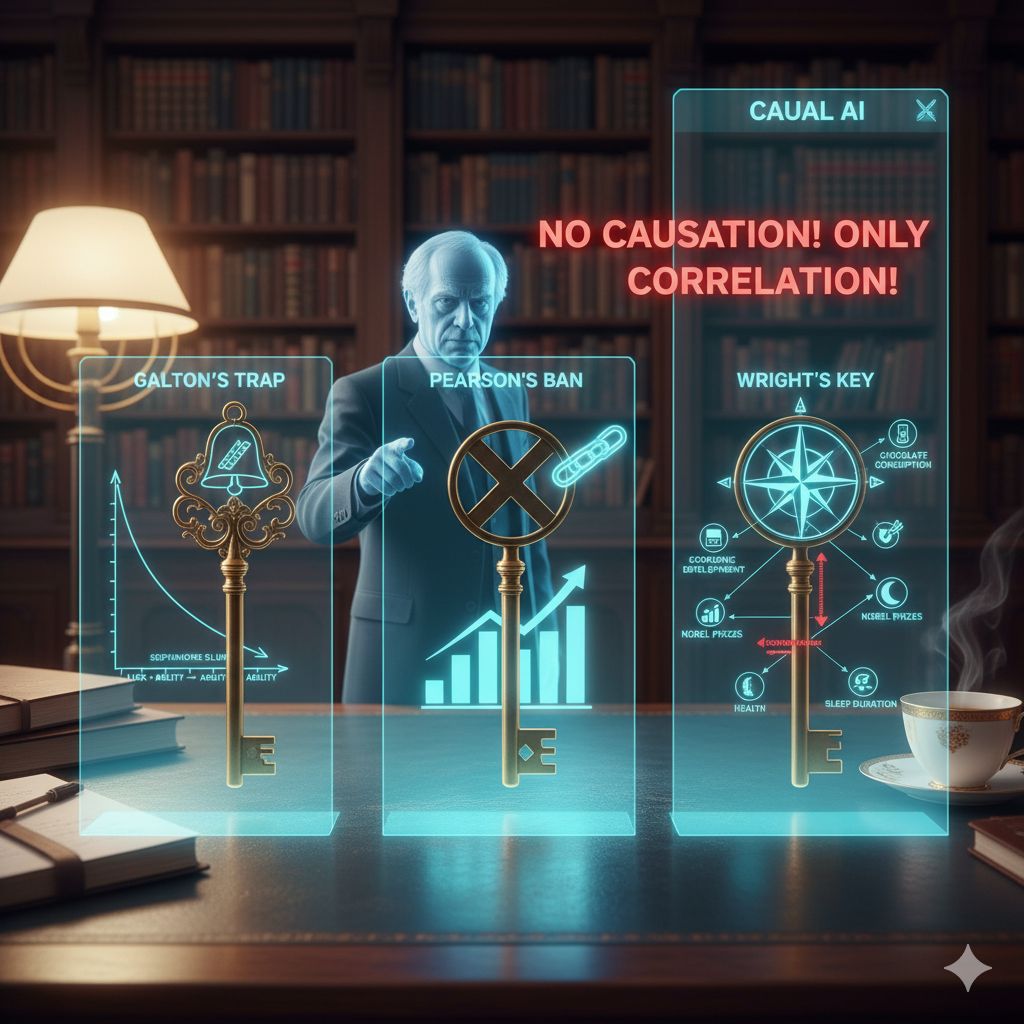

最後,我們總結了三把能立刻升級思考系統的鑰匙:

高爾頓的陷阱:警惕均值回歸的誘惑。下次遇到「封面魔咒」或盛極而衰的現象時,先思考這是否只是「才能 + 回歸正常的運氣」。

皮爾遜的禁令:資料本身不會說話。沒有模型、沒有假設、沒有你對世界運作方式的理解,資料只是一堆沉默的數字,你永遠無法觸及因果。

賴特的鑰匙:勇敢地畫出你的假設。科學地討論因果關係,第一步不是打開 Excel,而是拿起紙筆,畫出你認為的因果路徑圖,讓資料去驗證、修正或推翻你的模型。

現在,讓我們回到最初的問題:巧克力能幫你拿諾獎嗎?答案顯然是否定的。這背後可能存在一個「混雜變量」(con_founding factor),例如國家的經濟發展水平。富裕的國家能投入更多科研經費,也更有閒錢消費巧克力。經濟水平才是「因」,而諾獎得主多和巧克力銷量高,只是它的兩個「果」。

下次當你看到「每天睡超過八小時的人更健康」這類標題時,不妨拿起「賴特之鑰」,畫出你的因果圖:是睡眠導致健康,還是健康的人(例如不用熬夜加班)才更容易睡飽?或者,是否存在一個共同原因,如「良好的生活習慣」,同時導致了充足睡眠和健康?

掌握這種思考方式,你就能看穿資料的表象,這是當代重要的思維能力之一。

因果 AI:解鎖 AI 的下一階段

過去幾十年,人工智慧(AI)在資料分析和模式識別上取得了驚人的成就,但多數 AI 仍停留在「相關性」的層面。它能精準預測「什麼會發生」,卻難以回答「為什麼會發生」。例如,推薦系統能預測你喜歡的商品,卻無法真正理解你為什麼喜歡。

而「賴特之鑰」所代表的因果推理,正是 AI 邁向下一階段,也就是市場近期關注的因果人工智慧(Causal AI)的關鍵。如果AI能理解因果,它將不再僅僅是一個強大的計算工具,而能真正成為一個「思考者」:

更強的解釋性與決策力:AI不僅能告訴你預測結果,還能解釋為什麼會得出這個結果,並評估不同行動的潛在後果。例如,在醫療領域,AI可以分析不同治療方案的因果效應,而不僅僅是預測疾病風險。

抗偏見與泛化能力:基於因果模型訓練的AI,能更好地識別和避免資料中的偏見,並在資料分佈發生變化時,依然能做出穩健的判斷。

主動探索與干預:具備因果理解的AI,能夠主動設計實驗、提出干預措施,以改變世界並學習其結果,而非被動地分析現有資料。例如,在氣候變遷領域,AI可以建議哪些政策干預能最有效地減緩暖化。

圖靈獎得主 Judea Pearl 在《為什麼:因果關係的新科學》一書中曾明確指出,因果推理是人類智慧的標誌。當我們能將「賴特之鑰」的智慧融入AI的設計中,讓機器也能像人類一樣思考「為什麼」,理解行動的後果,我們才能真正解鎖一個能理解、解釋、並創造世界的AI,開啟智慧革命的新篇章。