日前美國的布魯金斯學會(Brookings)的報告《Mapping the AI economy: Which regions are ready for the next technology leap》顯示出 AI 落差在美國不同區域的影響,而哈佛大學剛公布的最新論文《Generative AI as Seniority-Biased Technological Change: Evidence from U.S. Résumé and Job Posting Data》,而我們可以預期美國以外的市場也會出現類似但不全然一樣的現象。

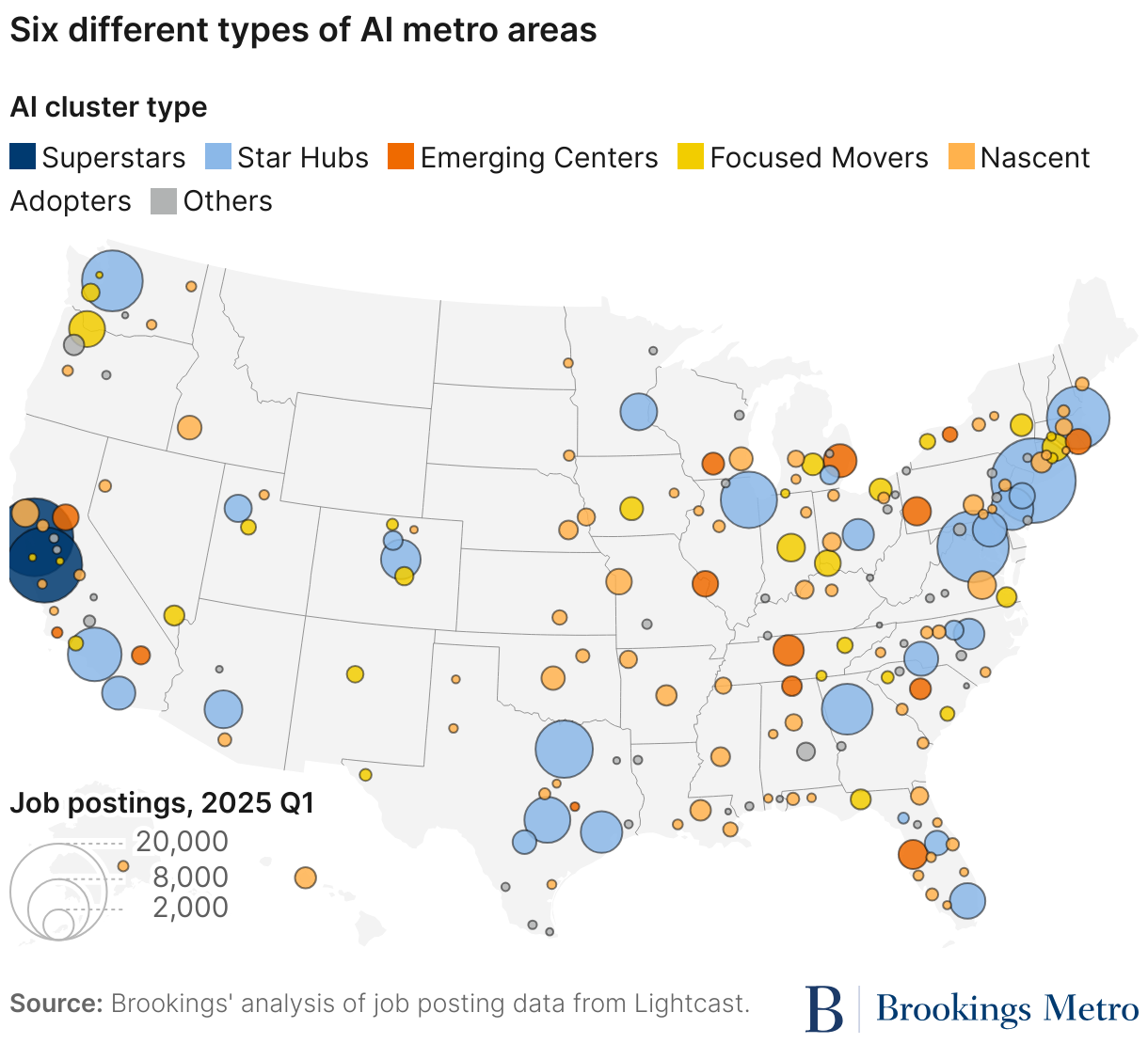

這份報告中有提到 AI 準備度,呈現各地的 AI 採用與應用狀態 ,我們可以發現,絕大部分的 AI 資金、相關工作機會與資源,都圍繞在這張地圖中的重點 AI 發展區域。

CyberQ 觀察,市場資本其實會投注在有未來潛力的產業上,當科技產業、毛利較高的高級服務業與 AI 產業能夠有所結合後,現代資本的力量已經加碼在相關領域,同時逐漸建構出顯著的 AI 生態系,也在不同區域產生了 AI 落差。

這份報告中,透過「人才、創新、採用」三大支柱,繪製出美國都會區在 AI 準備度上的真實版圖。

核心洞察:三大 AI 準備支柱下的空間不平衡

報告指出,美國在 AI 發展上的「準備度」,由以下三大支柱構成:

豐富的 AI 人才聚落

完整的 AI 創新基礎建設

組織或企業對 AI 的實際採用情形

這次透過 14 項衡量指標,對 195 個都會區進行評比,將其分為六大類:

超級明星(Superstars):如舊金山與聖荷西,三項支柱皆強勢

明星樞紐(Star Hubs):28 個地區,平衡且穩定發展

新興中心(Emerging Centers):14 個地區,在兩項表現優異

焦點成長區(Focused Movers):29 個地區,在某項支柱特別突出

初現採用(Nascent Adopters):79 個地區,三項支柱表現適中

其他地區(Others):43 個地區,整體表現落後

這樣的分類整理出來後,重點會浮現,顯示美國 AI 生態自然是繼續高度集中在沿海大型都市,但隨著生成式 AI 興起,也開始慢慢往內陸散布。

值得注意的是,即便是「AI新生採用者」 ( Nascent Adopters ),如密爾瓦基工程學院(MSOE)在採用層面已有些許成績,但人才與創新尚待補強。

為什麼要關注這些差異?發展不均會有怎樣的影響嗎?

報告提出三個重要觀點:

人才流失風險:若深度資源只集中於少數地區,其他地方的潛力可能被黑洞般吸走。其實這情況在台灣就有發生了,也就是類似台灣優秀的台積電,它帶動的半導體產業人才磁吸效應是顯著的。美國因為沒有這麼高度集中與蓬勃的半導體產業聚落,因此人才還是分布在多元市場中。而這份報告中提到的人才流失風險,則是針對 AI 產業而言,當 AI 的重點發展區域在少數地區時,美國市場優秀的人才自然還是往這些區域集中,而其他城市這方面的人才會變非常少。

創新鏈斷裂:缺乏地方研究動能,這意味著創新、新發現與創意,很難在地方轉化為生產力。

採用遲滯危機:在非 AI 重點區域的地方,當地企業未能快速將 AI 技術融入流程,導致整體效率提升陷入停滯。

因此,這份報告有建議美國政府要結合國家戰略與地方自主行動,「雙管齊下」才能讓 AI 的好處真正惠及全美各地。這對其他國家市場的啟示,也是各國積極發展自己 AI 產業時,不可不注意的幾個重點。

新報告揭示 AI 採用對職場階層的影響,中低階工作出現斷層

另外,哈佛大學近期公布的最新論文《Generative AI as Seniority-Biased Technological Change: Evidence from U.S. Résumé and Job Posting Data》(2025 年 8 月 31 日),則更進一步從另一個面向,呼應前述布魯金斯學會報告的洞察,揭露另一層面的區域與職階分化:

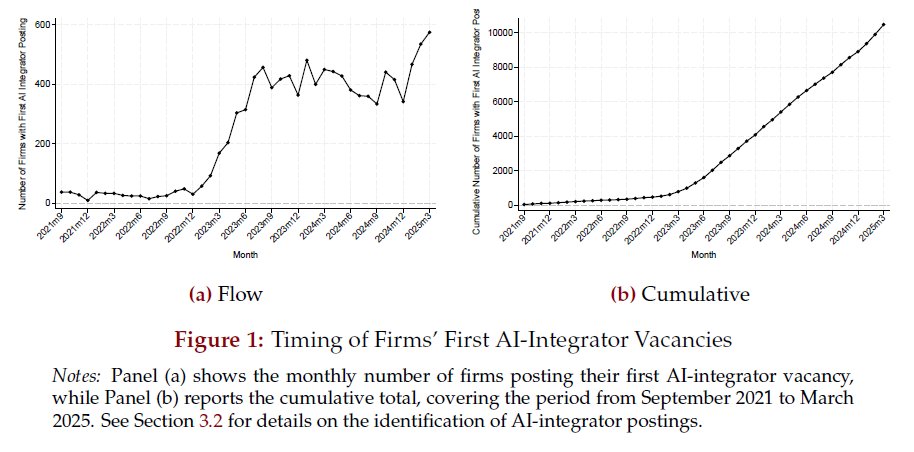

他們分析了在 LinkedIn 上超過 6,200 萬名員工與 28.5 萬家公司之履歷與職缺資料,聚焦生成式 AI 的導入情形 。研究中藉由文本分析方法識別AI採用情況,標記出招聘專職 AI 整合者角色的職缺,當作積極採用生成式 AI 的標準。

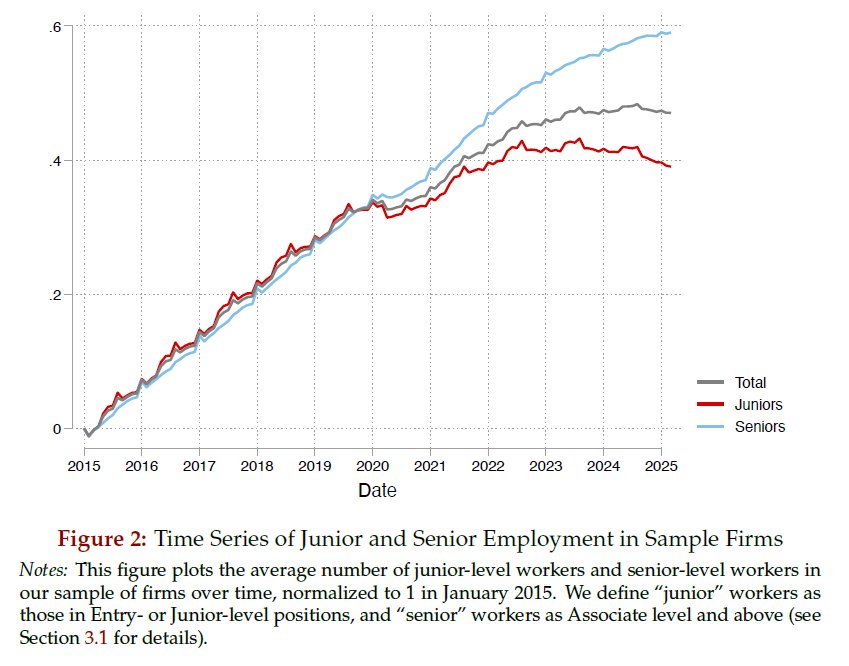

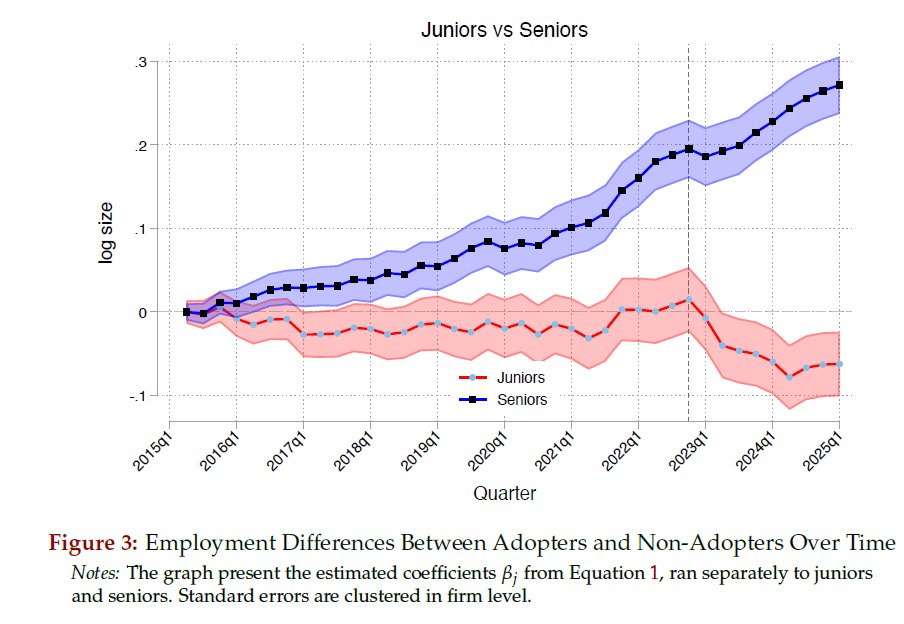

結果顯示,近年採用生成式 AI 的公司,資淺職位(Junior) 的招聘顯著下降,而資深職位(Senior) 反而持續增加。

生成式AI對初階工作者(特別是在高技能白領工作中的影響)引起了注意,許多初階工作者從職涯的職業階梯底端開始工作,從事較為日常但認知要求高的任務,如測試程式碼、審查法律文件,這些任務在當前到未來,相對較容易受到 AI 發展帶來的影響。通常在傳統上,隨著經驗的積累,這些工作者會升遷到更資深的角色,涉及更複雜的問題解決或管理職責。如果 AI 在入門級任務已經佔有相當的一席之地,職業階梯的底層可能正在被 AI 侵蝕中。

這不僅涉及短期就業損失,事實上,以美國市場來說,大學畢業生的大部分終身工資增長,是來自企業內部的升遷,從低薪入門職位開始。美國近期收入不平等的增加主要由起薪差異而非後期收入增長所驅動,如果 AI 現階段的發展已經開始對初階職位產生不成比例的影響,可能對大學工資溢價、向上流動性和收入差距產生持久後果。

AI 可能替代部分初階員工,另一方面,日常認知任務的自動化,也可能直接替代初階工作者通常執行的工作。

AI 應用增加後,招聘減少,這樣的情況在批發與零售業最明顯,初階職缺招聘下降了約 40%,可能這些產業的初階任務更容易被 AI 工具替代。資料顯示,近年初階職缺和資深職缺就業增長率相似,但自2022年中起,初階就業增長趨於平緩,並在2023年初下降,而資深職缺仍持續增長。

而教育程度呈現「U 型影響」,生成式 AI 對於中階學歷的衝擊最大,精英與低學歷者受影響層面則較少。

過往初階人才在企業中從教育訓練、工作中獲得學習與成長,並且在老鳥帶領下逐漸豐富了經驗,但 AI 技術的導入,讓初階工作的機會變少,同時初階人才若過度依賴 AI 使用,跳過很多經驗累積的階段,會造成某些點的工作職能足夠,但整體的經驗不足,喪失全局判斷能力的機率大增。

中階人才與高階主管的市場勢必也會受到影響。

需要構築全面而平衡的 AI 產業生態

這兩份新報告讓我們看到:

廣域不均衡:美國 AI 生態仍集中少數都會區,但擴散趨勢正逐漸展開。全球其他市場是否也會有類似情形尚待觀察,但可預期有部分成熟市場的路線可能類似。

階層分裂風險:AI 導入可能讓資深員工更有優勢,也獲得一定程度的保護,因為他們更有經驗,這將導致職場結構更加分化。

政策挑戰加倍:除了推動區域人才與創新外,也需設計包容機制,減少中低階層的衝擊、避免技術壓縮就業階梯,並協助更多企業進行數位轉型與 AI 衝擊因應與升級。

未來,若各地政府、企業與機構,能夠同步針對這「地域 + 職階」雙重不均提出策略,例如區域 AI 培力計畫、新創中心補助、中低階員工轉型支援,或許這樣才能稍微改善 AI 經濟願景中,地方持續落後的情境,同時避免產業出現人才斷層、職場斷層。

文章內的美國與地球的地圖為 AI 所產生